人がうまいと言っているラーメンが案外うまくなかったり、人が面白いと言っている映画が案外つまらなかったり。人間というのは人それぞれに趣味指向があって同じものに興味を持っているわけでないことは僕もよく分かってます。

これと同様に自分が面白いと言っているものはたいていの人は面白いとは思わないわけです。特に僕の場合はそれがひどい。僕のほうが変わっているって言う自覚はかなり子供の頃からあったんですが、何が違うのかってことには長い間答えが出せずにいました。

自分が面白がっているものがどういうものかなんて、なかなか言葉で説明できるものではありませんが、先日ある方の書いたことになるほどと思って、少し考えがまとまってきました。

その文章は

ここにまとめられているので引用させていただくのですが、文芸評論家の

千野帽子さんがツイッターで書かれた言葉で

『おもしろいか、おもしろくないか」より「わかるか、わからないか」が大事な人がいるらしい。しかも多いらしい。「おもしろいためには、まずわかる必要がある」人が多数派だったとは。』

これです。

こういう文章があることを聞いて、その時はっと気づいたのですが、自分はそもそも興味を持ってしまうものに対して、最初から「わかろう」という意識がかなり欠落しているなと思ったんです。もしかしたら趣味指向の違いはここなんじゃないかと。

何が書いてあるか分からない絵や、何の音かわからない音楽でも、僕にとってそれが

「何」であるかは大した問題ではありません。もちろん好きになってからそれが何か分かってきたりして、また違った見方が出来るってことはあるし、それもまた面白いことなのですが、最初から「これはどういう意味だろう?」というところから入って、それが何かを理解しようとすることなんて基本的にはしてこなかったんです。無意識にやっていたのでなかなかそれに気づかなかった。

僕はいわゆる世間一般で言われる難解な音楽や絵が好きなので、そういうのが「分からない」人からは、難しいものを理解できる頭のいい人なんだと思われることもあるのですが、とんだ間違いです。そもそも最初から理解なんかしていないのですから。

それに「分からない」という状態を放置したまま次に進むことが出来ると、かなり興味の範囲は広がりますよ。いろんなものが「面白い」と思えるようになるし、理解の「壁」が取り払われて、すべてを受け入れたくなってきます。当然分からないまんまですが。

エクスペリメンタルな芸術や音楽はそもそも理解すること自体が難しいし、理解できたとしても、その理解の向こうにあるものは大して面白くなかったりすることが多いです。つまり最初から理解してナンボというものではないから、分かったところでたいしたことないんですよ。理解はあとからついてくればいいだけなんです。

面白さって言うのはそことまったく別なところにあるんです。それが何かはまだ僕も説明ができない。ただ先入観が面白さをはばむということだけは少なくとも僕の中では起きていないです。

たしかに多くの人が物事に意味を求め、意味を楽しもうとしているようです。分からないものは面白くないからそこでストップしちゃうわけです。それが別に悪いと言っている訳じゃなく、普通なんだと思うんです。でもそこが自分と興味の隔たりを生んでいる原因なんじゃないかと思うんです。

ここのところかなり古い短歌にもハマっているのですが、昔の短歌は使われている言葉が古語で、解説がなければ意味もよく分からないものも多いのですが、これもしかりで、短歌は意味を追い求めてもたいして面白いわけじゃないんですよ。むしろ古い言葉の響き、言い回し、フロー、そういうものがとても美しいので、多少意味がわからなくても全然楽しめるんです。決して「分かっている」わけではないんです。

音楽も日本では「歌詞」の内容がヒットするための重要なファクターであることからもわかるように、人は音楽を意味としてとらえ、機能性を多くの人が求めているようです。その音楽が何であるかというところから音楽を好きになるかどうか決めていると言うことです。音楽はその意味をうまく補完していなければならないという意味で、曲と歌詞は密接に関わり合わなければいけませんが、決して音が主役にはなっていないんです。音は抽象的で、より具体性のある歌詞がないと音楽そのものが「具象」にならない。

そうなってくると歌詞の意味は常に聞き手の体験や知識の範囲内に収まっていることが大事なわけです。理解の範疇を超えている歌は最初から面白くない、ということになってしまいます。

もちろん歌詞の重要性、これは常々僕も説いていますよ。とても重要なことだと思っています。しかしそういう聴き方だけが音楽だとするとかなり関心の対

象は限定されてしまいます。僕はおもしろければ歌がなくてもいいし、リズムがなくたって構いません。何をやってるかわからない音楽の中にも面白いものはたくさんあるわけです。面白いかどうかは音楽を理解できるかどうかとはリンクしてないのです。

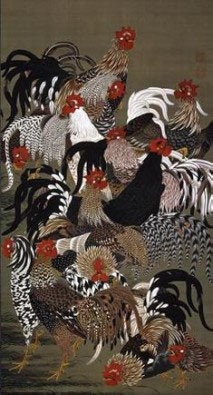

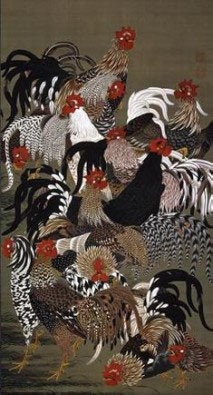

もしかしたら僕が絵に惹かれるのもそういう見方かもしれない。描かれているものの緻密さ、美しさという部分の理解は絵の興味を深める上で大事なのはよーくわかりますが、それが分かったからといって絵の面白さが分かるかというと必ずしもそうでない部分があります。言葉ではむずかしいけど「印象」という言葉の深さのほうがより重要で、絵を通じて伝わってくる描き手の情熱というか、エネルギーを感じることの方がはるかに絵の面白さとリンクしていると感じます。明確な意味はあってもなくてもいい、というかない方がむしろ面白いものが多いです。

あーなんかちょっと難しい話になっちゃいましたね。文章で感覚的なことを表現するのは本当に小難しいことになってしまう。本当はもっとシンプルなことなのに。