アナログ・シンセサイザーのメーカーとしてmoogと並び賞賛されているOberheimの生みの親、

トム・オーバーハイム氏の連載が日本語で読めます。

10年以上も前に池袋の楽器フェアの会場でご本人をお見かけしましたが、すぐ横でシンセサイザーをいじり回していた若者たちにもまったく気づかれることなく、代理店の人と話をしていました。すっごくいい人っぽい(笑)

月別アーカイブ: 2008年10月

Freaks

大阪の難波の繁華街から2駅ほど離れた場所に谷町という町があります。ここには寺や相撲部屋がたくさんあって、力士のスポンサーのことを「たにまち」と呼ぶ語源になった場所でもあります。

谷町、特に9丁目は都会だけれども何かこう庶民的な雰囲気もあって、僕が好きな町でした。20代のごく若い時期に隣駅の四天王寺前というところに住んでいたこともあったし、谷町6丁目の印刷屋さんでバイトもしていたからそのあたりは土地勘もずいぶんあって、よく意味もなくうろうろと散歩していたものでした。伽奈泥庵ってカフェは今でもあるってわかってびっくりした。よく行ったなあ。今ではどうかわからないけど、昔は店に砂が敷き詰められてました。当時ボアダムスの某方がそこでバイトしてたりして。

その谷町9丁目で毎月のようにお世話になっていたのがヘアサロンの「フリークス」。名前がとにかくすごいじゃないですか。当時の僕はノイズミュージックのような尖った音楽やアンビエントものを聴いていたのですが、お店の人もそういう音楽に興味のある人だったからよく行っていたんです。大阪の音楽業界では有名なA.Y.さんもそこのお客だったし、なんかノリがわかってくれるというか、とても親しみのわくいい店でした。

実は別にそんな尖ったお店では全然なくて、近所の普通のおばあさんなんかもパーマとかかけに来るちょっとおしゃれなかんじの店なんですが、当時は他にお客さんがいないと僕の喜びそうなノイジーな音楽をかけてくれたりして、映画とか音楽の話をしながらカットやシャンプーをしてくれる…そういう店で、単に髪の毛を切りにいっているというよりは話をしにいっているような感じでもあったんです。

それから僕は東京に移り住むことになってフリークスへも行かなくなってしまい、かれこれ15年…えー! そんなたつの? びっくりです。

東京ではあまり気に入った美容室にもめぐりあわず、ただでさえイケてない僕の髪型をそれっぽくしてくれそうな店も現れず、ただただイケてないまま今日にいたってしまいました。

あーあの時切ってくれてたフリークスのHさんが今でも近くにいてくれたらなあ…そんなことをふと思い、彼が今どうしているのか、まだあそこで働いているのかネットで追跡を始めました。

まずフリークス自体がまだあることはすぐにわかったんだけれども、まだそこにHさんいるのかな、でもあれから15年もたってるぞ、なんて思っていたら、ある掲示板にフリークスから独立した人がやってる上本町のsenseという店が…という記事を発見。その店の場所まではわかったものの、あのHさんの店なのかどうかはわからないでしょ? お店のホームページもないみたいだし。そこでさらに検索。するとやっぱりHさんがやっているらしいことがわかったのです。あーHさん、こんなところで頑張ってらっしゃるんですね! ちょっとそれがわかっただけでもうれしくなりました。

しかもその場所が僕が上本町に昔半年住んでいた時のマンションのすぐ裏です。そんな偶然もあるんですね。まだ僕のことを覚えているんならちょっと会いにいきたい気がするんだけど、あれ誰でしたっけとか言われたらショックだなあ。

で、11月7日は大阪・梅田のClub Noonで9dwのライブやりに大阪行きます。谷町には行かないけど。

さらにMacBook Proがリリース!

なんか突然アップルが一気にモデルチェンジしていますね。MacBook Proも新しいバージョンが出ました。このモデルチェンジによって、MacBookとMacBookProは見た目に大きさが違うだけになりデザインが統一されました。さらにProのほうにはFireWire800ポートが残されました。FireWireタイプのオーディオ・インターフェイスやHDDを使いたいなら新しいMacBookという選択肢はなくなってしまいましたので、ただでさえ選択肢の狭いMacのDAW環境はさらに狭まることになりますね。

ただ、インストールされているOSはどちらも10.5.5で、これは現時点でProToolsに対応していません(ほかのほとんどのDAWソフトも)。

それはそうとM-Audio ProFire610。これもいよいよリリースされるようですが、これも現時点ではProTools M-Poweredに対応していません(動くとは思う、という販売店さんの話と、動かないんじゃないかというアメリカの掲示板の話など、いろいろありますが、とりあえずM-AudioはM-Poweredの対応機種リストにはProFire610を掲載していません)。でもなぜかM-Poweredとのバンドルセットの予約をとっているお店とかあるんですよね。ということは問題なく動くのかもしれませんが、上位機種のProFire2626はつい最近までI/O設定のバグがありましたし、これは少し様子を見た方がいいようです。

で、最近僕が入手したM-Audio Fast Track Ultra 8Rですが、これが意外と安定していまして、機嫌良く動いてくれています。まだ完全にエイジングできていないかもしれませんが、いい感じですよ。音は素直でハイファイです。一昔前のオーディオ・インターフェイスはもっと堅い感じがしたんですけどね。USBタイプのインターフェイスも頑張ってますよ。

さて話はまったく変わるんですけど、ケミカル・ブラザーズの新曲”Midnight Madness”のPVがとても面白いです。なんか見入ってしまいますね。監督はDom and Nic。ケミカルとかスーパーグラスのPVをたくさん作っている人です。

新型MacBook

以前から噂のあった新型のMacBookが、これまた噂のあった日付に発表されましたね。

http://www.apple.com/jp/macbook/

なんといっても特徴はデザインの変更。iMacに似たかんじになりましたね。そして音楽クリエイターにとってはしゃれにならないFireWireの廃止(涙)。これじゃあ買うに買えないという人もいるんじゃないですかね。クロックスピードも2.4GHzのやつって結構高いじゃないですか。下の機種は安くなったけど、これって本当に速くなってるのかなあ。

そんな新型MacBookの話題で揺れるこのご時世に喜んで旧型MacBookを買っているやつがいるそうですよ皆さん。あ、それ僕です。

新しいMacBookが届きました。白いやつ。僕にとっては久々の新品マックですよ。昔は新しいマックが出るたびに速攻で買っていたものですが、時代の波もその現象をさらに加速させていった感じでした。ところが僕はというと逆行するかのようにだんだんマック・マインドが下がってしまい、ハイスペック至上主義的な思想もどこかへ消え去り、お買い得になったら買い換えようかな的な発想しか持たなくなってしまいました。マックそのものにだんだん魅力を失ってきたというのが実情です。

しかも僕の中には「モバイル願望」というのが悲しいほどないわけです。iPhoneとか全然ほしいと思わないし、たぶんあっても機能の85%は使わないんじゃないかな。今でも携帯アプリでさえ使ってないのに。別にあんなのばかじゃないのと思っているわけではないんですが、使う機会がないっていうのが本当のところ。

とはいうものの、最近仕事やプライベートでProToolsを外で使う機会が増え、機動性のいいDAW環境が必要になってきました。iPhoneはいらないけど、速いモバイルPCは必要になってきました。新しいMacBookを見てから買おうかと思いましたが、どうせどんなにお買い得なのが出てもメーカーがProToolsの動作検証をとるのは半年くらい先になるだろうし、それだったら古い方でいいやという感じで買ってしまいました。

Macintosh Plus→Macintosh Portable→PowerMac 6100→PowerMac 8100/100→PowerBook190→PowerBook190cs→PowerMac7200/66→PowerMac9600→PowerBook2400→iMac ボンダイ233MHz→17inch FlatPanel→PowerBook G4 1GHz→PowerMac G4/1.47GHz×2MDD→そしてMacBook2.4GHzと買い換え/買い足ししてきた我が家のマックはこれで14台目。G5がゴッソリ抜け落ちているじゃないかなんてつっこみはいりませんよ。こうやってみると意外とノート型買ってきたんだなあ。そんな印象ないけど。でもなんか無駄なことをしてきたような地球に厳しいことをしてきたような…。2年に1台以上は買ってきたということか。とはいうものの、時代の波には勝てませんね。最近のマックって10万円台前半なのに信じられないくらい速いですよ。ほんと技術だけは日進月歩です。

【初級編】ProToolsってそんなにいい?

※人気のある記事なので再び書き換えました。2019年11月11日

DAWのソフトって今すごくたくさん選択肢がありますが、広告っぽい記事が多いのでいいことしか書いてないことが多く、みなさんどれにすべきか悩んでいるんじゃないでしょうか。結論から言えば、一人勝ちしているソフトというのはどこにもなく、一長一短というのが実情です。ここではその選び方を紹介していきたいと思います。

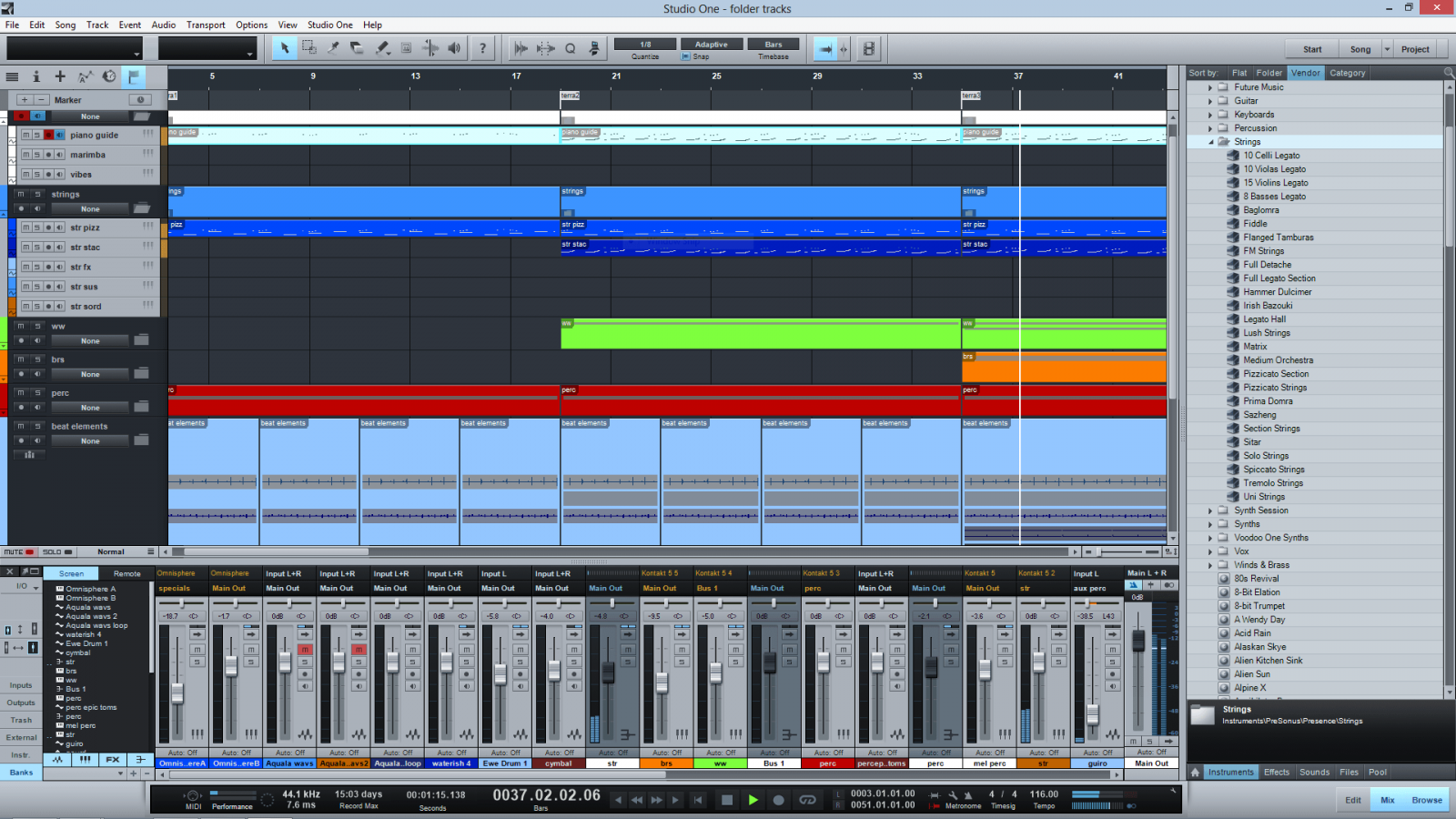

筆者の僕はプロのレコーディング・エンジニアをやっているのですが、仕事で使うソフトはほとんどAvid Pro Toolsで、これに関してはそこそこ詳しい方ですが、最近はAbleton Liveもちょっといじっています。しかし他のソフトに関しての評判も聞いて情報交換することも多く、それなりの情報は得ていますのでPro Toolsを記事の中心に添えますがそのへんも踏まえて読んでみてください。僕はそういうことでマック・ユーザーですが、記事としてはウインドウズ・ユーザーも同等に読めるように書くつもりです。

各ソフトのメリット、デメリット

Pro Toolsの話に行く前に、近年話題になっているDAWソフトの特徴をプロのエンジニアの視点からわかりやすく説明したいと思います。

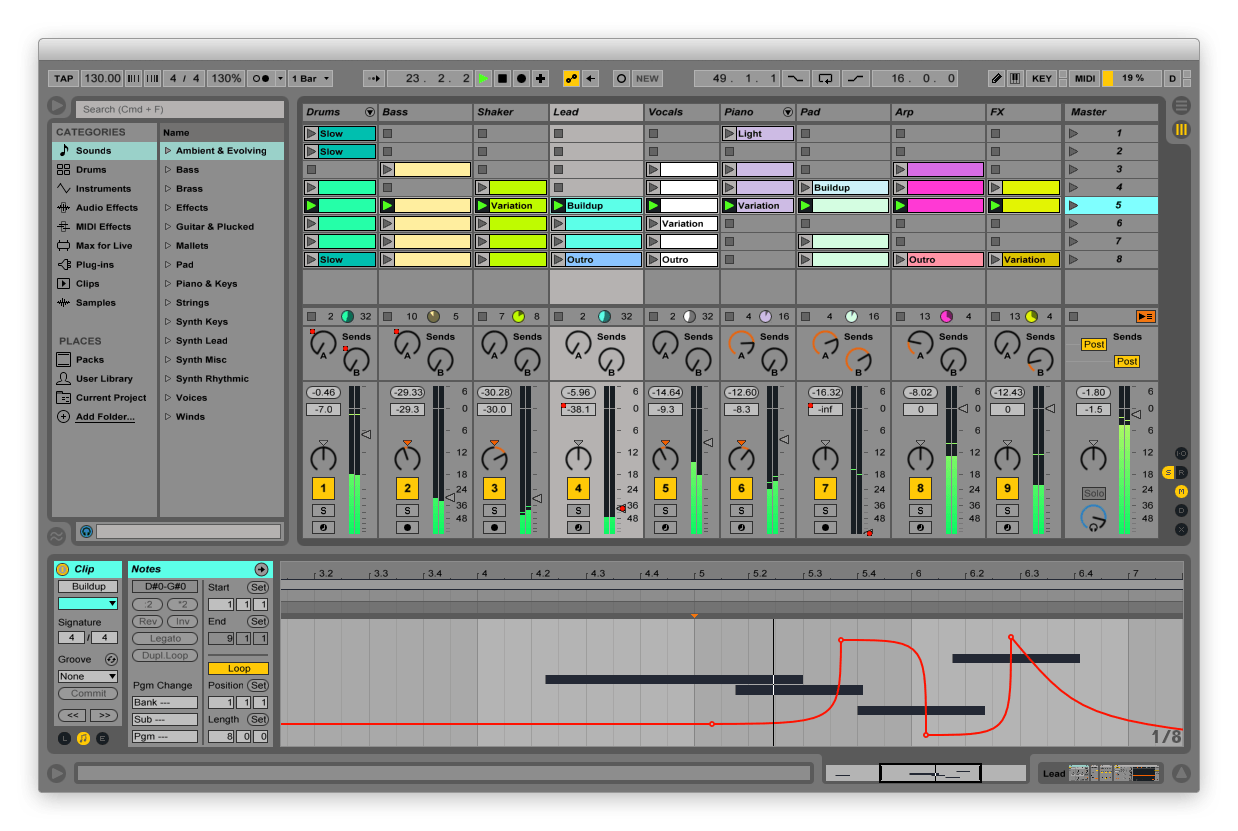

Ableton Liveは後発ということもあってユニークな機能を搭載している人気のソフトです。外部コントローラーとの連携や、最近ではiPadとの同期などにも力を入れており、名前通りライブで使用するのにも面白い機能が充実しています。ほとんどの操作をプレイバックを止めずにやれることや、テンポを自由に合わせたり変更したりが簡単にできるほか、「クリップ」と呼ばれる単位でアレンジを自由に組めることからダンスミュージックをやっている人に人気があります。

Ableton Liveは後発ということもあってユニークな機能を搭載している人気のソフトです。外部コントローラーとの連携や、最近ではiPadとの同期などにも力を入れており、名前通りライブで使用するのにも面白い機能が充実しています。ほとんどの操作をプレイバックを止めずにやれることや、テンポを自由に合わせたり変更したりが簡単にできるほか、「クリップ」と呼ばれる単位でアレンジを自由に組めることからダンスミュージックをやっている人に人気があります。

作曲という点で言えば便利で申し分ないソフトですが、録音したオーディオを細かく編集していくような作業は機能も少なく正直やりづらい面が多いです。再生する音も以前よりはかなり良くなりましたが(ソフトによって音は結構違うんです!)、どちらかといえば雑味が多く、標準で付いてくるEQやコンプなどのプラグインの音質・操作性にはクセのあるものが多いです。ただPushやLaunch Padを使ったプレイをしたいならこれ以外の選択肢はないと思うのでループを多用して音楽を作る人にオススメできます。

とても歴史のあるソフトで機能も充実しており、音質も良く、使い易いです。プロの現場でも使っている人を多く見かけます。以前はダンスミュージックを作っている人が使っているイメージでしたが、最近は他の機能が充実してそうでもありません。

とても歴史のあるソフトで機能も充実しており、音質も良く、使い易いです。プロの現場でも使っている人を多く見かけます。以前はダンスミュージックを作っている人が使っているイメージでしたが、最近は他の機能が充実してそうでもありません。

もし一からシステムを組むつもりでCubaseを使うならコンピュータはMacよりWindowsの方がオススメです。CubaseのMac版ももちろんありますが、Windows版の方が安定しているという人は多いです。音もいいです。

これも歴史の古いソフトですが、なんといってもメリットはソフトの値段が安いこと。値段の割に最初から付いてくるライブラリが充実しているので、シンセなどの音源を全く持っていない人でもこのソフトを購入するだけで一式揃ってしまうという優れものです。Garagebandと操作性が共通しているのでGaragebandからの乗り換えも簡単です。デメリットはWindows版がないこと。案外バグが多いというユーザーの声も聞こえますが、細かいことをやらなければそんなことは気にならないでしょう。

オーディオの編集は随分やりやすくなりましたが、そこそこ。MIDI編集はCubaseと並んで定評があります。

Cubase、Logicと並んで昔からあるソフトで、使いやすさには定評があります。しかし最近あまり使っている人を見ません。使っている人は昔からこのソフトを使っているという人が多いです。悪くない選択肢だとは思いますが、あえてこれを選ぶというメリットも個人的にはあまり感じませんが、MIDIとかは使いやすし、ユーザーインターフェイスも新しくなり全体的にブラッシュアップしてきている感はあります。新しいバージョンはバンドルするプラグインも増えました。見た目もPro Toolsばりに見やすくなっています。安定性はどうなんでしょう? 最近の情報は実はあまりよく知りません。

比較的新しいソフトですが、「音がいい」という評判があちこちから聞こえてきます。

使い方もわかりやすい方で、MacBookのような小さな画面のパソコンでも表示のカスタマイズが充実しているのであまり困りません。デザインもいいです。最初から付いてくるプラグインの質も非常にいいですがLogicほど数はないです。一般的な知名度はまだまだ低いですが総合的に見ると選択肢候補として不足はありません。僕も使っていますが、いいソフトだと思います。

ただ、Pro Tools使いである僕からしてみると、オーディオの編集などでできないことが多く、機能的にはまだまだといえますが、あまり複雑なことをやる予定のない人には問題にならですし、安定性もあるほか、レコーディングトラックがPro Tools Softwareのように制限がありません。

このように、最近ではどのDAWソフトもそれなりにいいものに仕上がってきています。

Avid Pro Toolsのメリット・デメリット

2019年の段階で言えることですが、Pro Toolsを使っている人は僕の周辺でもすくなくなってきました。ほとんどの人はLogicを使っています。理由は簡単でLogicはとにかく値段が安いのです。

Apple Logic Pro Xが¥24,000なのに対し、Pro Toolsは永続ライセンスが¥70,000(税別)。結構違います。しかもLogicにはしこたまプラグインの音源が付いてくるのに対してPro Toolsに付いてくるのは最小限といってもいいくらいで、プラグインを別途購入することはある意味前提となっています。

Pro Toolsが充実しているのはミックスに必要なプラグインで、付属のものはどれもクオリティが高く、はっきりいってAbleton Liveの付属品などでは比較にならないくらいです。特にPro Tools 2018以降に付いたオーディオ編集の新しい機能ももはや他のソフトの追随を許さないくらい便利です。最新版ではプレイバックしながらプラグインをインサートしても音は止まらず、バージョン2019.10は安定していると思います。

特にドラムのマルチトラックの編集などは他のソフトでやる気が起こらないくらい簡単で多機能です。MIDIの機能も充実したので今となってはそんなに打ち込みも不便を感じないでしょう。

近年Studio Oneで言われている「録音した音がよく聞こえる」という件ですが、最新のPro Toolsも実は結構いいのです。MIDIが中心ならLogicやCubaseはいいですが、生楽器や歌をよく録音する使い方ならPro Toolsは断然オススメです。

オーディオの編集

もともとオーディオ・レコーディングから始まったようなソフトですので、オーディオの編集に関しては他のソフトの追随を許さないくらい簡単かつ多機能です。

例えばボーカルを録音して、いろんなテイクからいい部分をつなぎ合わせ、場所によってはタイミングのズレを調整してつなぎ目を目立たないように修正していく、というような作業はやったことのある人なら分かると思いますが、かなり面倒くさいものです。こう言う事を早いスピードでできます。

テイク1をキープして裏にとっておき、テイク2、テイク3を録音…というふうにテイクを重ねて全テイクをキープしておく作業も簡単。カラの「OKテイク」を作り、あとは各テイクのいいところだけをショートカットでOKテイクトラックにコピーしていくことができ、テイクが選び終えたらつなぎ目をクロスフェードで整えていく…というような作業が非常にやりやすいです、ドラムのようなマルチチャンネルで録音した楽器でもグループを組んでまとめて同じようにテイクのつなぎ変えができます。

あとはタイミングを修正する際に使う「ナッジ」。キーボードのキー操作で波形のタイミングを前後に動かす作業ですが、これもPro Toolsのが一番使いやすいと思います。キーを1つ押した際に移動する単位を音符/秒/サンプル/タイムコード/フレームに変更できるほか、その量も自由に数値変更できます。表示は小節単位だけどナッジは秒単位で、なんてことができますが、ここまで自由なナッジのできるソフトはなかなかありません。1キー分の移動量も数字で自由に指定可能です。クリップの開始と終了位置は移動せずに中身の波形だけ時間軸を動かすなんてこともできます。

クロスフェードも1キーでできます。トラック全体を選んですべての切れ目に一発でクロスフェードを入れることもできます。既存のクロスフェードはそのままにして、入ってないところだけ現在のフェードを入れる、みたいなこともでき、とにかくプロの現場で培われてきた「こんな機能あったら便利なのに」を次々と搭載してきて現在に至ってます。

あとよく使う機能のほとんどが画面に見えているということがわかりやすさの要因でしょうか。裏に隠れていたりするものが極力少なくなるようにできてます。

インサートされているプラグインもどこに何が刺さっているのか全部のチャンネルを1つの画面でいっぺんに見渡せます。センドの送り方もメーター付きで見られます。トラックを選択するまでは中でどんな処理されている見えないソフトもたくさんある中でこれは便利です。プラグインの一覧は波形の編集画面にも出せるので、この1画面でほぼすべての作業を済ますこともできます。

MIDI編集機能

MIDIが弱いといろいろ言われてきましたが、現行バージョンではさほど困りません。LogicやCubaseほどではないにしても、結構使いやすいです。

安定性

バグもないわけではないのですが、比較的安定した動作をします。これはスペックに出てこない要素ですが、落ちたりすることが比較的少ないソフトと言っていいと思います。やはりプロの現場で使われていることも大きいでしょうね。バグも早いペースで修正される方だと思います。ちょっと前のバージョンは評判が良くなかったですが、現在のものは信頼性も高いです。

最新バージョンでは音もさらによくなり、動作が軽くなりました。一昔前のバージョンと比べると同じ処理をやらせても余裕があります。

プラグイン

最大のデメリットだと思いますが、まずAU、VSTといった一般的なプラグインが全部使えません。使えるのはAAXというAVID独自フォーマットのプラグインだけです。市販のプラグインの多くがAAXに対応しているので購入するには問題ありませんが、なかにはAAX版を出していないものもまれにあるので注意が必要です。また標準で付いてくるプラグインの精度が高いですが種類自体はそんなに充実していません。ミックスとかやる人はいろいろ買いたくなると思います。それとプロ用バージョンではない通常の製品では同時録音トラックが32までしか作れず(再生は48kHzで128)、ライブ録音などでは足りなくなることがあります。

互換性

OMF、AAFといった汎用フォーマットでの書き出し、読み込みができるので、他社ソフトで作ったデータをある程度受け取れるできるようになっているのですが、これではプラグインの設定などは受継ぎません。

そもそもAbleton LiveなどではOMF、AAFが扱えないので、LiveのセッションデータをそのままPro Toolsに持ってくることなどはできません。

一般的にプロの現場ではもう面倒くさいのでセッションの頭から各トラックを書き出して外に持ち出すというのが一般的になっているのでOMFやAAFでも受け渡しテクニックを身につけている人はプロでも多くはありません。

AA TranslatorというソフトでDAWソフトごとの変換をするテクニックもありますが、これはWIndowsバージョンのみとなります(一応Macでも使える方法はある)。

オフラインバウンス

かつてのPro Toolsのバージョンではプラグインの仕様の問題でリアルタイムバウンスしかできず、例えば2時間のライブ録音のミックスなどはマスターを書き出すのに2時間かかっていました。他社ソフトがオフラインバウンス(倍速的なマスター制作)ができるのにPro Toolsでできないのが最大のデメリットでしたが、従来のプラグインの仕様を捨て、新たなAAXフォーマットに乗り換えたことで可能になりました。ようやくって感じですが。そしてそのせいで過去のプラグインをすべて新しくする必要があります。Wavesなどの大手プラグインメーカーは既に古いフォーマットをサポートしていませんのでこうなるのは時間の問題だったのですが。ついでにプラグインをかけ録りして外すことも簡単にできるようになりました。

しかし商業的なレコーディング・スタジオの大半が Pro Toolsを使っているのでデータをそのまま家に持って帰ってエディットができるメリットは大きいですが、そういう作業しない人にとってはあまりメリットはないかも。

付録:オーディオ・インターフェイスは必要か?

現在のDAWソフトはPro Toolsも含めてオーディオ・インターフェイスがなくてもパソコンから音を出して作業できるので基本的にはソフトさえあれば使えますが、そういう使い方では幾つか問題になることがあります。

レイテンシーの問題

コンピュータで音楽を作る上で避けて通れない問題がレイテンシー、つまり音の遅延です。コンピューターの中の音源ソフトで音楽を作るだけなら問題になりませんが、歌や楽器などを録音する上ではいかにレイテンシーを低く抑えるかが課題になってきます。しかしそもそもパソコン内蔵のオーディオ装置にはそういうリアルタイム性を考慮されていないので、そこそこ音が遅れます。専用のオーディオ・インターフェイスはその辺りうまく考えられていて、高級な装置ほどレイテンシーもない、というのが一般的です。ただいいオーディオ・インターフェイスを買ったとしてもレイテンシーは問題になることがあるのでなるだけ遅れないやつを買うべきでしょう。Thunderboltを採用しているインターフェイスは大抵低レイテンシーです。

目安として、2msくらいの遅れからレイテンシーは気になり始めると思います。10msだと楽器を演奏するためにはわりと気持ち悪いです。スペック表にレイテンシーがサンプル単位で表記されている場合、48kHzの録音で100サンプルは0.2msと考えましょう。100サンプルならそんなに気にならないと思います(遅れているのはわかったとしても)。

入出力数の問題

通常パソコンは入出力がステレオの2chのみです。エディットだけならそれでも問題ありませんが、本当に自分がそれでいけるのかは考えて方がいいでしょう。

音質の問題

内蔵機能と専用オーディオインターフェイスでは音質が随分違います。AppleのMacBook Proなどはそこそこいい音が本体から出るものもありますが、内蔵はレイテンシーも多く、音質の違いも結構大きいと思っていいと思います。2万円と10万円のインターフェイスでも笑っちゃうくらいの違いがあったりしますので、インターフェイス選びは重要です。予算に余裕があるならBabyface ProとかApolloのシリーズは結構いいですよ。最近はFocusriteの赤いやつもかなりいいです。

街で出会う有名人

僕の持ちネタのひとつが、街で有名人をみかけるってやつ。住んでいるのが東京ということもあるけど、わりと人の顔を見ながら歩いているのできっとよく見ているんだと思います。

これまでに遭遇した有名人は数知れず。糸井重里夫妻、Chara夫妻、小林克也、ビートたけし、IZAM、ピーコ、チャック・ウイルソン(みんな知ってる?この人)なら過去に4回もいろんなところで会いました。4回もですよ! なんでそんなに同じ人と何回も会うんだろう…。よくわかりません。パンチョ伊藤や市原悦子やピーター・バラカンも2回も見たし(みんな敬称略)。前にもブログで書いたけど、フィリップ・グラスと錦糸町の信号で遭遇したのが僕の一番レアな遭遇体験だった。このネタはまた使おうっと。

でも芸能人なら六本木あたりでは当たり前に歩いていますし、東京に住んでいる人なら多かれ少なかれ遭遇経験はあるでしょう。僕の場合は仕事で会う場合もあるにはあるけど。でも芸能人じゃない人と街でばったり会うほうが話としては面白いでしょ。

「渦中の人」に遭遇するというのも僕の特技ですが、これまでに遭遇したのは北朝鮮拉致被害者の会のM村さんとか、某宗教団体での合同結婚式で結婚した元新体操オリンピック代表選手Y崎さんとか。彼女はマスコミに追われている最中でしたが、びっくりするくらい小柄で、こんな人が日本の代表としてオリンピックに行ったんだなってすごく驚いた記憶があります。

その中でもレア度とインパクトで上位にくるのが、今から20年くらい前に銀座ですれ違った三浦和義氏。まだ服役前ですね。印象的なショルダーバッグにタレサンをして、何ら変装することなく正々堂々と街を闊歩していたのが印象的でした。

彼はとても長身で若い時代はモデルをしていたこともあるらしく、とてもすらっとしたスタイルのいい男でしたね。顔立ちもわりと男前だし頭もよさそうだから、きっと女性にもてたんでしょう。彼は年いってからもかっこよかったでしょ。アメリカの捜査官に連行されても背の高さやスタイルでは負けてなかったし。

ただやっぱりああいう終わり方になるのは遺族としても不本意でしょうね。何も死ぬことはなかったのに。

Pro Tools 8

いよいよPro Tools 8がリリースされるようですね。今回はエラスティック・タイム(Ableton Liveが前から得意としていたタイムストレッチ的なもの)をさらに進化させ、エラスティック・ピッチを実現! 時間軸をそのままに、ピッチが変更できるそうです。世の中便利になったものです。

僕は仕事でもProTools7.4を使うのですが、オーディオファイルに対してクオンタイズをかけることが出来ることを最近まで知りませんでした(Beat Detectiveしか使ったことなかった)。

あと画像で見ると、パンニングがスライダーから回転ノブみたいにデザイン変更されていますね。これ、もっと早くやってもよかったような。このほうがプロの人もイメージしやすいでしょう。

今回はそれだけでなく、今までで最も大きなバージョンアップとうたっているだけの大胆な変更があるみたいです。楽しみですね。

で、昨日ですが、とある場所で新発売の003のラック版の実物も見ました。なんかあのキノコみたいなつまみ、なんかヘンじゃないですか? でも今風のデザインでなんか新しいかんじがしました。全体的に白っぽいカラーリングで。

なんだかんだいって、ProToolsはマイナーなバグ取りもまめにやっているし、CubaseやLogicに負けていた弱点もどんどん克服していっていますよね。いい感じです。

関係ないけど、今日久しぶりにジャンボカットの子供を街で見ました。

MEGARYUライブに行ってきました。

MEGARYU Live at Shibuya Boxx。東京でライブをやるなんて結構久しぶりだったなあ。MEGAHORN君とはこないだ個人的に会ったりはしたけど、ライブ自体を観るのはほんと久しぶりでした。

7月にリリースしたアルバム「我流列伝」の曲をライブでやっているのも初めてだったから新鮮でした。ラガマティックスの生バンドだったんだけど、アルバムとは違うアレンジもされていて、さすがベテラン揃いのしっかりしたプレイを聴かせてくれました。ライブの外音(そとおと)のバランスは良かったけど箱のせいもあるかな、もうちょっと大きな音が欲しかった。でも彼らの熱気は十分伝わってきましたよ。そこはさすが。お客さんもいつもながら若い人たちばかりで相当盛り上がっていました。東京ではあまり大きな箱ではやらない彼らだけど、熱いファンが確実にいてくれることはかれらにとってもありがたいことなんじゃないかな。

帰りに楽屋へ挨拶に行ったら、時東ぁみさんを観ました。ライブに来てくれていたみたい。彼女のブログにも早速写真が掲載されています(この写真に写っているバンマスでベーシストのクーボさんのうしろにちょっとだけドアがうつっているでしょ、ここに僕が隠れています。廊下に出ようと思ったら写真撮っていたんであわてて隠れました)。アイドルってやっぱりお顔が小さいんですね。それが第一印象。

Mac版ProTools使いに捧げる安定化のTIPS

アクセス権を修復する

よく「何もしていないのにマックが壊れた」という人がいますが、むしろ「何もしていなかったからマックが壊れた」ということが多いものです。パソコンはある程度日常のメンテナンスが必要なように作られていて、買ってから一度もチェーンに油を差したことのない人の自転車がキュコキュコと異音を立てているような状態ってあるでしょ? ああいう感じにマックもなります。あのさびさびチェーンを見て「何もしていないのに自転車が壊れた」とは言わないですよね? 転ばぬ先の杖、日常から手入れをしておけばマックはいつまでも快適ってものです。

第1にやりたいのはアクセス権の修復です。OS9時代はハードディスクの構造がよく壊れて問題がおきましたが、OSXではその問題は心配なくなりました。その代わり注意しておかなければならない新しい問題があります。それがアクセス権です。

アクセス権について説明はやめておきますが、何か新しいソフトをインストールしたときにこいつがよく問題を起こしますので、ソフトを入れたら必ずアクセス権を修復しておいてください。

やりかたは簡単で、アプリケーション・フォルダ内のユーティリティ・フォルダにある「ディスクユーティリティ」を使います。ソフトを立ち上げ、修復ボリュームを選んでアクセス権の修復ボタンを押すだけで完了します。マックが何かよくわからない動作をしてエラーが出る時はこのアクセス権が悪さをしている場合があるので、時々気にしておいてください。

ProTools設定の最適化

マニュアルを読まずに適当にインストールして使っていて、なにか調子悪いなどと言ってしまっている悪い子のための簡易マニュアルです。

内蔵ハードディスクには録音しない

内蔵に記録しても動くと思いますが、これは公式にはサポートされていません。トラック数が増えてディスクアクセスが増えると、音質や他の部分にも影響が出る可能性があります。基本は外付けハードディスクを用意してください。おすすめはちょっと高いけどLaCie。

外付けUSBハードディスクはサポートしない

動くことは動きますが、ProToolsは基本的にはUSBのハードディスクをサポートしません。今後これは変わる可能性もあります。

FireWire400と800を混在させない

混在するとたいてい何か問題が発生します。またMbox2 ProはFireWire800をサポートしていません。

ハードディスクのフォーマットは正確に

ProToolsが7より下の場合、Mac OS 拡張で、7以上の時、Mac OS 拡張(ジャーナリング)で。つまり6.xの時はジャーナリングは推奨されていなかったのに、7以上は逆に推奨されるようになったということです。ジャーナリングのON/OFFは前述の「ディスクユーティリティ」で初期化することなく簡単に切り替え可能です。「大文字/小文字を区別」というフォーマットはやらないように。

スリープさせない

マックのスリープ機能にProToolsは対応していません。作業の途中でスリープをかけて中断、なんて御法度です。また環境設定の「省エネルギー」設定で「コンピュータがスリープするまで待機時間」と「ディスプレイがスリープするまでのコンピュータの待機時間」を「しない」に、「可能な場合はハードディスクをスリープさせる」のチェックをはずしてください。

ソフトウエアアップデートはOFFに

環境設定でソフトウエアアップデートを選んで「アップデートの確認」のチェックをはずします。アップデートしたいときは手動でやりましょう。

MBoxとMBox2はUSBハブに接続しない

USBハブは結構相性があります。基本的にオーディオインターフェイスはMacに直結し、もう一つあるUSBポートにハブをつなげてそこにコントローラー等をつなげるようにしてください。

SpotlightとDashboardはそのままではダメ

どちらも環境設定にあります。Spotlightは「Spotlightメニューのキーボードショートカット」のチェックをはずします(かぶらない別のショートカットを設定するのは可)。

次はDashboardとExposeは「キーボードショートカット」を4つすべて「 – 」にします(つまり使えなくするってこと)。Exposeのショートカットも切っておきましょう。

ファンクションキーの利用

ProToolsは基本的にショートカットを多用して使うようにできていて、特にファンクションキー(キーボード上段のF1、F2…というキー)には頻繁に使われる機能が割り当てられています。ところがOSの初期設定ではファンクションキーにはディスプレイの明るさや内蔵スピーカの音量調整などが割り当てられていて、そのままではProToolsのおししいショートカットが使えません。環境設定から「キーボードとマウス」を選び、キーボード・タブにある「F1、F2などのすべてのキーを…」というチェックボックスを入れてください。

OSX対応状況

ProToolsのバージョンとOSXのバージョンはサポートされている条件以外では使わないというのがセオリーです。ProToolsの動作条件は非常に厳格に決められていて、OSのバージョンが0.0.1上がるだけでもうまくいかなくなることがあります。

ProTools 7.3.x サポートOS:10.4.8 or 10.4.9(Combo Updateが必要)

ProTools 7.4 サポートOS:10.4.9 (10.4.10はダメ。11も微妙)

ProTools 7.4.1 サポートOS:10.5.3 or 10.5.4

ProTools 8 サポートOS:10.5.5 or 10.5.6

上記以前のバージョンはご自身で調べてください。

また10.3.xをお使いの方でProToolsのアイコンがドック内で跳ねているだけで立ち上がらない問題に遭遇した人は”prebinding”というキーワードでgoogle検索して下さい(10.4は関係なし)。

CSアップデート

ProToolsはちょくちょくCSアップデートというマイナーアップデート版をリリースしていて、細かい問題をクリアしていっています。何か問題があるならdigidesignサイトをチェックしてみましょう。

以上、これからもTIPSは追記していきますが、リアルタイムに複雑な動作をするソフトはハードディスクのアクセススピード、キャッシュの読むタイミングやUSBなどのデータ転送のタイミングなどに大きく影響されます。適当にインストールしたら問題なく動く、という考えはこの際いっさい捨てて厳密に正確な、メーカーが動作検証した環境を目指しましょう。それが安定した動作への第一歩です。

さらに細かいことはここをチェックしてみてください。トラブルの役に立つツールがダウンロードできます。