文系にもわかる

アナログ・シンセサイザー超初心者入門

「音を作る」ということ

シンセサイザーを買っても実際に自分で音づくりをしている人はわずか1割という話があります。大半の人がプリセット(買ったときからボタンひとつで出せるメーカー出来合いの音色)を使い、多少それを手直しして使っているだけで音づくりの作業を終わらせているのです。

たしかに実際の作曲のプロセスの中では、いちいち音を作るよりはもっと「組み立て」の部分に意識を集中させた方が効率的です。実際にMIDI(今は知らなくて大丈夫)でならしながら合う音を選んでいくだけのほうが手っ取り早いわけです。このことは否定しませんし、実践的な現場では誰もがやっていることです。

しかしプリセットを使っているだけではそのシンセサイザーの魅力の半分も出し切っていません。新しい音を作ることが出来れば、そこから新しいフレーズができ、新しい音楽を作ることが出来るはずです。そのプロセスがシンセサイザーの面白いところなんです。

シンセサイザーは意外と簡単

アナログシンセサイザーにはいろんな種類がありますが、実はどれも構造にさほど違いはありません。基本的なことを知っていればどんなシンセサイザーでも使えるようになります。

さらに乱暴なことをいえば、何も知らなくても適当につまみを回すだけでシンセサイザーは使えてしまいます。つまみの意味を知らなくてもいじっていれば音の変化として現れるので、偶然いい音ができたなんてことはよくありますから、いちいち勉強することなどないのかもしれません。でもそれを言ってしまうとこのサイトの意味なんてまったくなくなってしまいますから、ここでは完全に使いこなせるようになることを目標にしましょう。

自分のイメージしたとおりのサウンドを作るには、とにかく慣れるしかありません。つまみの意味を考えながらいじっているうちは思うような音は出ないかもしれません。それはPCのキーボードのアルファベット配列を覚えないで文章を打っているようなものです。こればかりは慣れるしかないでしょう。

とはいえ、アナログシンセサイザーは簡単な構造のものを買っても複雑な構造のものを買っても、基本的なことが理解できていればさほど違いはないわけです。複雑といっても同じものが何個もついていたり、微妙に違うものがいくつも揃えてあったりするだけで、何に使っていいか分からない、とんでもなく理解に苦しむような装置というものはそうお目にかかれません。このガイドを最後まで読んで理解できればあとはこっちのものです。

問題になるとすればそれは「使い方を理解した装置」をどう使えば自分の思い通りの音を出せる「楽器」にすることができるか、ということです。これは経験的な勘とセンスが問われる部分です。どんなシンセサイザーでもその機種の持ち味というものがあって、minimoogであれ、SH-101であれ、使いこなした人にしか出てこない音というものがあるわけです。その「勘」を養うことがまず第一歩だと思います。

挫折しそうになったらまず難しい部分はすっ飛ばそう!

何はともあれ、まず越えなければならないのは実務的なシンセサイザーの理論です。その先にしか「自由自在に扱える」という感覚は味わえません。しかしそれが一番大事なことでもないのです。理屈はあくまで通過点でしかありませんので、理屈っぽくならないように、なるべくイージーに構えていてください。巷の解説書には難しい理論から初めてあるものもありますが、理屈はつまらなければとりあえずとばして大丈夫です。楽しそうな部分から勉強していってください。ですからここでもあまり勉強の手順について細かくこだわらないことにします。最初に読んだ部分から沸いてきた疑問を追究していくスタイルで、軽く読んでみてください。

個人的な意見ですが、僕はシンセサイザーについて理屈っぽく語ろうとする人よりは、道具としての執着を持っている人のほうが好きです。それが分かれば僕は理論なんてあとからついてくると思っています。

「シンセサイザーの歴史」などどうでもいい

シンセサイザーの説明書には、決まって「歴史」から入っていく傾向がありますが、それは学校で音楽の授業で音楽史の年表を覚えさせられるような、取っつきにくさがあります。僕個人としてはこの歴史にすごく興味があって、ぜひともみなさんにご紹介したいくらいなのですが、あえてここではやめておきます。

シンセサイザーという英語は「合成器」という意味ですが、それはもちろん「音」の合成を意味しています。では「音を合成する」とはどういうことなのでしょうか? それを知るためには音というものの正体を少しばかり知っておく必要がありそうです。まずはこの話からいきましょう。

「音」を「電気」で作るとは???

音とは耳の中にある鼓膜をぷるぷるとふるわせることが出来る「空気の振動」のことをいいます。この「振動」という言葉の不可解さと目に見えない存在がこの説明の意味をわかりにくくしているのですが、空気の振動とは要するに空気の濃い部分と薄い部分が交互に引き合うことで波になって遠くへ伝わっていくという状態のことをいっています。水の波紋とまったく同じことです。とにかくここは理屈と言うよりイメージとして空気がゆらゆらと揺れながら遠くへ伝わっていく様子を想像してください。それでOKです。この揺れ方が違うといろんな音として人間には感じ取れる、ということです。

またこの空気の振動=音には音響学の世界では3つの要素があるとしています。これだけはちょっと覚えておいてください。

音の3要素:「音程」「音色」「音量」

なんとなくわかると思いますが、要するに「どんな音なのか?」を人に説明するときに表現する要素が1つの音に対して3つあるってことです。どんな音でもその性質を言葉で説明するとすれば、「高い」とか「低い」とか「とがった音」とか「柔らかい音」、あるいは「大きな音」「小さな音」などという表現方法があると思います。ここに挙げたものはすべてこの「音程・音色・音量」の状態を表現したものです。しかも1つの音に対してこの3つの要素のうちどれかが備わっている、というものではなく、必ず3つセットになっているということを忘れないでください。「高くて固くて大きな音」という具合にです。これを音の3要素とよんでいるんです。シンセサイザーはこの3要素を「合成=シンセサイズ」する機械なのです。音程、音色、音量をどうするか、つまみをいじって決定することでいろんな音を出すのが「シンセサイザー」だといえます。

具体的な話ですが、シンセサイザーの中に流れているものは空気ではなく、電気です。ここでとまどってしまうかもしれませんが、シンセサイザーは空気そのものを振動させて音を合成するのではなく、空気の振動を電気の振動に置き換えて仕事をしているということです。シンセサイザーの中で行われていることはすべて電気の話なのです。いえいえ、ここがイメージできなくてもまったく問題はありませんよ。とにかくシンセサイザーは電気でいろいろやってんだなとだけ思ってください。

そのシンセサイザーですが、電気でやっている以上、できあがった「音」と称するものもつまり電気信号で、電気ケーブルをつないで外に出すことになります。そして作り出した電気信号は、どこかで耳に聞こえる空気の振動に戻さなければ音として確認できないことはいうまでもありません。この変換を行う装置のことを皆さんはなんというかご存じですか? そうです、それを私たちは「スピーカー」と読んでいるのです!スピーカーは電気の振動を空気の振動に変換するための装置だってことです! だからシンセサイザーはそのスピーカーに送る電気信号を合成して作る装置だってことです。ここまでは大丈夫でしょうか? これがなんとなく理解できればあとはしめたものです。

アナログシンセサイザーの基本的構造

早速シンセサイザーの基本原理について考えてみましょう。ここでは結構重要なことを書きます。

前述の通り、アナログシンセサイザーの音の作り方は、どの機種もさして違いはありません。手順はだいたい以下の通りです。

1.とりあえずとっかかりになるような単純な音を出すところがある

2.その単純な音を加工して違った音に変化させる

3.それを特別なアンプに通して、強弱を付けるたったこれだけです。これは前述の「音程・音色・音量」を決定する実際の手順ともいえます。パネルに並んでいるつまみやスイッチはこれを操作するために用意された物なのです。

写真はARP ODYSSEYというアメリカ製のアナログシンセサイザーで、1976年頃に製造されました。たいていのビンテージシンセサイザーはこのように鍵盤が付いていて、その上になにやらあやしいつまみがいっぱい並んでいます。

多くの場合、パネルのつまみは音が左から右に流れるようにレイアウトされていて、音づくりは左の方からいじっていきます。またこの頃のシンセサイザーには現在のように作った音をメモリーするような気の利いた機能を備えていませんので、作った音は紙に書き写して保存することになります。何もかも手動でおこないます。(メモリー機能の付いている機種は80年代になっていろいろ登場しました)。

ごあいさつ 僕がシンセサイザーに興味を持ち始めた1970年代の後半には、本屋さんに行ってもシンセサイザーに関する本はほとんどありませんでしたが、コルグに直接切手を同封してカタログを送ってもらうと、かっこいいステッカーとこの「サウンド・シンセサイズ入門」という小冊子がおまけで付いてきました。厚さが5ミリくらいしかない手のひらサイズの本ですが、MS-20らしきシンセサイザーの原理と使い方を博士と少女の対話形式で口語的に語られています。僕は当時この本を穴が空くほど何度も読み返してシンセサイザーのイロハを勉強しましたが、残念ながら今この本を入手するのは簡単なことではなくなってしまいました。 |

1.とりあえずとっかかりになるような単純な音を出す

どんなシンセサイザーでも必ず音の「発生源」となるところがパネルの左側にあります。そこは鍵盤を押すといろんな高さの音を出す箱だと考えてください。その箱には「たたき台」になる単純で特徴的な電子音が何種類か用意されていて、そのどれかを切り替えたりミックスして音を出すことができるようになっています。

例えるなら今から何か料理をやるとしましょう。さて、何を料理するかな。魚にしようか、肉にしようか、それとも野菜にしようかな...。こういう最初に漠然とした料理の素材を決定する行為、これがアナログシンセサイザーの音作りではまず最初にやらなければいけないアクションなのです。

実際のシンセサイザーの操作では、右のようにつまみを回して音を選ぶだけです。右の写真では音の種類はなにやら抽象的な図形(波形)が 書かれていますね。この波形が実際に耳で聞くと違った風に聞こえます。それをつまみをカチカチ回して選ぶだけのことです。とりあえず自分が作りたい音に一番近そうな種類の音をスイッチなどで選びます。選び方にルールはありませんから、あなたが今から作ろうとしている音の素材になりそうな音色を選べばそれでいいです。もしわからない、あるいはそもそも何も考えずにいじっていきたい場合は直感的にいいと思った音色を選べばそれでいいでしょう。また、その時、音の高さの調整を調整するつまみを回して音程も設定しておきます。右の16/8/4/2のスイッチはオクターブの切り替えです。たとえばベース音を作りたかったら当然音程は低いのに切り替えておきます。

音の種類を選ぶスイッチ

音の高さを選ぶスイッチ

2.その単純な音を加工して違ったものに変化させる

その箱から出た音はその右隣にある次の箱に入ります。箱には入ってきた音の成分を「削り」、聞こえ方を変えてしまう「何か」が入っています。「削る」という表現は専門的かもしれませんが、「フィルター」という言葉はダンスミュージックを聴いている人ならきいたことがあるでしょう。音には「丸い音」と「とがった音」があると思います。最初の箱から出てきた単純な音はどれもたいてい「とがった音」で、この音のとがった部分を削ることで丸い音にしたり、もっと複雑な音にしていくわけです。丸い音からとがった音を作るシンセサイザーはデジタルではありますが、アナログでは基本的にありえません。理由は「無い袖は振れない」からです(?)。今は気にしないでおきましょう。とにかく2番目のこの箱で原音のイメージをより自分の作りたい音に近い物に変えていきます。ステレオコンポのトーン調整、またはイコライザーのようなものをご存じの方はそれを想像してください(もっと強力な変化が起こりますが)。

倍音 ここは読み飛ばしても構いませんが、「倍音」という言葉を知らない方はちょっと読んでみてください。 |

これがフィルター。上のつまみは音をとがらせたり丸くしたりするもの。下のつまみは音色にクセを付けるもの。音色変化とはいっても、実際にはこの2つくらいしか回すつまみはありません。思ったより単純でしょ?

3.特別なアンプで強弱を付ける

次の箱はアンプです。アンプとはみなさんもステレオコンポやエレキギターなどで知っての通り、音を増幅する、つま大きくする装置のこと。iPodにだってヘッドホンのプラグを差すところに小さなヘッドホンアンプが入っていて、実際の小さな音をイヤホンできけるくらいに増幅しているんですよ。これがアンプ。

これがシンセサイザーにも入っています。ただシンセサイザーに付いているものと普通のアンプと違うところは、単純に音を大きくするためではなく、シンセサイザーの音に楽器の音らしい強弱を付けるためのアンプだと考えてください。「音量」に音楽的変化を付けるためのアンプってことですね。このアンプに入るまでのシンセサイザーの音は、まだ音の大きさという点では一本調子でなんの変化もありません。ビーと出てパツンと切れるだけです。でもアコースティックな楽器の音には固有の「ボリュームの変化」があります。たとえばピアノなら鍵盤を押した瞬間に「カツーン」と音が勢いよく飛び出し、だんだん小さくなっていくわけです。もしピアノが鍵盤を押してから徐々に音が大きくなっていくような楽器であれば、それはみんなが知っているようなピアノの音には聞こえないでしょう。これが「楽器の音らしい強弱」の意味です。

実際の操作では右の写真のようなつまみで時間的な音色変化を作ります。通常、アンプのボリュームは1個のつまみを回して決めますが、シンセサイザーのアンプは時間的に音量が変化するような効果を作り出すわけですから、ある変化に対して何秒で大きくなれとか小さくなれとか、そういう調整をするつまみが複数付いているのが普通です。今はあえてその機能を説明しませんが、4〜5個のつまみをいじって「音量」の変化は作っていくんだなと思っておいてください。

アンプをコントロールするつまみ。時間的な音量変化をこれらのつまみをつかって作り出します。

もっと具体的なしくみ

もっと具体的に話しましょう。通常のアナログ・シンセサイザーではこの「音程・音色・音量」をコントロールする3つの「箱」をそれぞれVCO、VCF、VCAという3つの電子回路で行います(今はまだ軽く聞き流すだけでOK)。

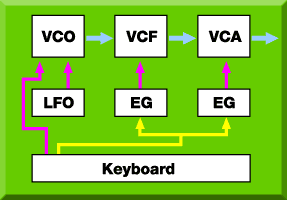

この構成はほぼ100%のアナログシンセサイザーが採用しています。上の図は一般的なシンセサイザーの構造を図にしたもので、もっともシンプルなタイプではありますが、教材としては不足のないものでしょう。この図は最後にまた見ていただくことになりますので今は詳しい説明はしませんが、VCO、VCF、VCAが説明の通り、横に並んでつながっている様子が書かれています。

それぞれの箱になじみのない暗号のような名前が付いているので難しそうに見えますが、昔からそう呼ばれているのでこんな名前になっているだけの話で、実際にはそれぞれの箱には数個のつまみが付いているだけのごく単純なものですから安心してください。名前の意味についてはあとで紹介しますが、例え意味を知らなくても使えるようになりますので気楽に構えてください。

実際にはこの箱たちは、持ち運べるコンパクトなシンセサイザーでは図のように分離しておらず、パネルに各回路(箱)がネジ止めされているわけでもありません。通常、パネル上では「ここからここまでがVCOのつまみですよ」というふうに枠線が印刷でされているくらいでまとまちゃっています。

とにかくどんなシンセサイザーであれ、パネルのつまみの数やデザインは変わってもVCO,VCF,VCAは必ず付いていると思って差し支えはありません。基本的な機能が理解できていればどんなシンセサイザーでも使うことが出来るという意味はこの箱の使い方を憶えてしまえばそれで済んでしまうということなんです。

この3つの回路(箱)はコンパクトなシンセサイザーのボディでは中を開けない限りはどうなっているかはわかりませんが、ほぼ100%のマシンがVCO→VCF→VCAの順番に結線されていて、VCAのアウトプットが背面のパネルにAUDIO OUTPUTとして出ています。そこにケーブルをつなげば音が出るわけです。パネル上のつまみの配列もこの順番を匂わせるようなデザインになっているものです。さらにつっこんだ話をします。シンセサイザーではVCO,VCF,VCAはすべて最終的にシンセサイザーの外に出て行って僕たちの耳に聞こえる音=オーディオ信号を直接扱う目的の装置なのですが、それ以外にもシンセサイザーにはいろんな回路が組み込まれています。それらの大半は直接的に耳に聞こえるオーディオ信号を扱うことはありませんが、VCO,VCF,VCAにさまざまな「ちょっかい」あるいは「くすぐり」をかける信号を流して、音に何らかの変調(シンセサイザーの業界用語で「調子が変わる」ということです)をもたらす役目を担っています。それらの回路が出す信号は耳に聞こえるオーディオ信号とは区別してコントロール信号と呼んでいます。

コントロール信号といわれてもちょっと困ってしまうと思いますが、音を直接加工しているやつに「もっとこうしてください」と絶妙なタイミングで注文付けてくるやつらが使う意味不明な合言葉、くらいに思っておいてください。

コントロール信号というのはは耳には聞こえないただの「電圧」、いいかえれば「電気」です。乾電池から出る、豆電球を光らせるような電気を想像しておいてください。このコントロール信号は、その電気の強弱を利用して受け手、つまりVCO、VCF、VCAの回路に何らかの「音の変化」をもたらします。パネルのつまみを手で動かせば音は変化しますが、それを手で動かす代わりの動作をその信号がやってくれると考えてもいいです。

周期的に変化するビブラートのような変化や、瞬間的に発生する変化はいちいちつまみを手で回してやるわけにはいきません。自動的に繰り返し変化をもたらすためにもコントロール信号を出す装置は必要不可欠です。

ざっと簡単に概略を説明しました。ポイントを再度おさらいしてみましょう。

- アナログ・シンセサイザーはどんなものでも操作方法はだいたいおんなじ。

- 音は空気の振動。シンセサイザーはそれを電気信号に置き換えて音を合成する。

- 単純な音をフィルターとアンプで加工していくのが一般的な音作りの手順。

- 音の3要素「音程」「音色」「音量」はそれぞれVCO、VCF、VCAという装置で合成されコントロールされる。

- この3つ以外にも変調用のコントロール装置がシンセサイザーにはいくつかある。

これだけ理解できたら次はここです。

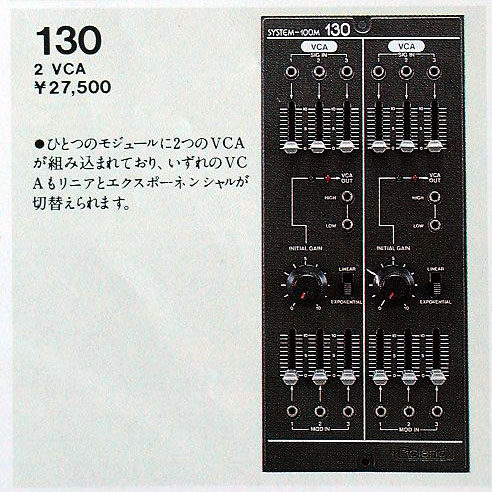

実際のVCO /CVF / VCAはこのように単体で売られているものもあります。 |