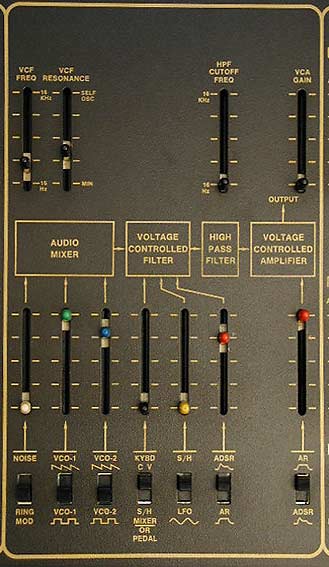

VOLTAGE CONTROLLED FILTER

VCOから出た音は次にこのVCFへ送られます。オデッセイはVCOが2つありますので、VCFに入る前に簡単なオーディオミキサーで2つのVCOの音をミックスし、1つの音にしてからVCFへ送っています。

VCFは「フィルター」と呼ばれているセクションです。フィルターはわかりやすくいうなら「トーン調整」ということです。VCOから入ってくる比較的明るい音色を削ってニュアンスを変えるのがVCFの役目です。

またフィルターにはいくつかの種類があります。まず1個しか付いていなければ、たいていの場合は「ローパスフィルター」です。オデッセイもご多分に漏れずローパスフィルターが採用されていて、補助的に「ハイパスフィルター」という違う種類のフィルターも付いています。

ローパスフィルターは倍音を高い方から削っていく、非常に利き具合が明確なフィルターで、いろんな音づくりに活用できます。フィルターの代名詞でもあります。

一方ハイパスフィルターは低い音から削っていくため、かければかけるほどヒステリックでか細い音になっていきます。一風変わった音や、補助的な調整には使われますが、これしか付いていないシンセサイザーがもしあれば、とても使いにくい楽器になるでしょうね。

このほか、ローパスとハイパスを同時にかけたような「バンドパスフィルター」というのもあります。中域の音だけ通します。

逆に中域の音だけ削るノッチフィルターというのもあります(Nord Lead 2にはありますが、あまりポピュラーではありません。)

VCF FREQ

ローパスフィルターの一番肝心なスライダーです。フィルターといえばこのスライダーをさすといっても過言ではないでしょう。CUTOFF(カットオフ)と呼んでいるメーカーもよくありますが、これがフィルターの効き目を調整します。一番上にするとバイパス(=全くかからない状態)になり、一番下に下げると音が全部削られて音が出なくなります(できの悪いフィルターは完全に閉じきらないものです)。

RESONANCE

「レゾナンス」とは共鳴という意味です。空気の振動=音が共鳴する物理的な特性を電気的に生み出しているのですが、むずかしく考えるより、ちょっと音にネバリが欲しいときにグイっと上げてみるようなスライダーです。これは一番下がバイパスで、一番上から2つ目の目盛りあたりまで上げるとクセが出てきて自己発振します。自己発振とはハウリングのようなもので、VCF自身が音を発してしまう現象で、自己発振で出来た純粋な音=サイン波はVCF FREQをいじると音の高さが変わります。これを活用してパーカッシブな音を作るテクニックもあります。

HPF CUTOFF FREQ

VCOの音はローパスフィルターを通過したあとHPF(ハイパスフィルター)に行きます。オデッセイのハイパスフィルターはこのスライダー1個しか用意されてなく、レゾナンスもありません。下がバイパスで、上に上げるほどフィルターがかかります。

KYBD CV / S/H MIXER OR PEDAL

VCF FREQをコントロールする信号のレベルを調整します(VCF FREQを手で動かす代わりにここから入ってくる電気信号で動かすわけです)。KYBD CV(キーボード・コントロール・ボルテージ)を選んだ場合、通常、鍵盤からVCOへ送られているキー情報を伝える信号をフィルターの開閉にも使うことが出来ます。結果として音程の高い音になるにつれてフィルターが開く効果が得られますが、こんな機能を付けているのは場合によってはそうするほうがよりいい場合があるためです。キーボード・トラックとかキーボード・フォロワーとか呼ばれることもあります。

下のスイッチを下側へ切り替えると、S/H MIXERから送られてくる信号でフィルターを開閉できます。もしくは背面パネルのペダル入力にプラグを差した場合はそちらの信号がここを通ってVCFをコントロールします。

S/H / LFO

S/H(サンプル・アンド・ホールド)かLFOでフィルターを開閉したい場合はここを上げます。LFOでフィルターを動かすとワウ効果が得られます。

ADSR / AR

オデッセイでは2つあるエンベロープ・ジェネレーター(後述)でフィルターを動かしたい場合にここを上げます。これは頻繁に使います。

AUDIO MIXER

オデッセイでは2つあるVCOとノイズ・ジェネレーター(後述)の3つを小さなミキサーで混ぜて1つのVCFに送り込んでいます。スライダーは2つしかないので同時にVCFに送ることができるのは3つのうち2つだけです。VCOの波形(基本音色)の切り替えもここでやりますが、VCOのセクションで設定する機種のほうが多いです。

NOISE / RING MOD

ノイズジェネレーターとリングモジュレータから送られてくるオーディオ信号のレベルを調整します。ノイズジェネレーターについては後述しますが、まずはリングモジュレーターの説明からです。リングモジュレーターは2つのVCOからもらった音を合体させ、その和と差を加えることで金属的な倍音を発生させます。金属的な音を作りたいときにここでRING MODを選ぶといいと思っていてください。ノイズジェネレーターはその名の通り、ノイズを出します。

VCO-1

VCO1から送られてくるオーディオ信号のレベルを調整します。音の波形はここで選ぶようになっていますが(のこぎり波とパルス波)、通常はVCOのセクションで選ぶようになっていることのほうが普通です。

VCO-2

VCO2から送られてくるオーディオ信号のレベルを調整します。

VOLTAGE CONTROLLED AMPLIFIER

VCFを通過してきたVCOは次にVCAへ送られます。VCAはようするにアンプで、音を大きくしたり小さくしたりするものなのですが、ステレオコンポのアンプと違うところは、外部から入ってくる電圧で音量をコントロールできる、というところです。通常、VCAの音量は後述するエンベロープ・ジェネレーター(後述)から出る信号でコントロールします。

【注釈】VCAはたいていつまみがなんにもないため、VCA自体にいじるものは何もありません。オデッセイではそれでも2つのスライダーが用意されています。

VCA GAIN

端的に言うとこのつまみを上げると音がとまらなくなります。理屈はともかく、こういうスライダーを用意しているシンセサイザーはかなり変わり種です。知らなくていい機能です。

AR / ADSR

これはVCFではなく、VCAをコントロールするエンベロープジェネレーター(EG)のレベルを調整します。つまり、オデッセイのマスターボリュームに相当します。