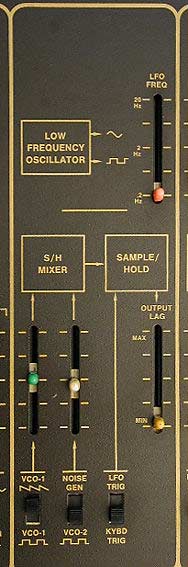

LOW FREQUENCY OSCILLATOR

Low Frequency Oscilator(以下LFO)とは低周波発信器のことで、耳には聞こえないほどの低い周波数の電気信号を絶えず発している装置です。これは音として聞くための信号を作り出すための発振器ではなく、直接音に関係している装置に周期的な変化を付けたいときに使われる変調信号を作ります。

このように変調するための信号を作り出す装置のことをモジュレーター(変調器)といいます。LFOはこのモジュレーターの一種です。LFOは特に周期的に同じ変調を繰り返すような効果をねらうときに使われるもので、VCOに使えばビブラートが、VCFに使えばワウが、VCAに使えばトレモロ効果が得られます。

LFO FREQ

これはLFOのスピードを調整するスライダーで、上に行くほど速くなります。オデッセイではLFOの波形としてサイン波とパルス波が取り出せますが、どちらを使うかは受け手側の方に切り替えスイッチが付けられています(VCOやVCFの下段を見てください)。ちなみにオデッセイではLFOを直接VCAに入れることはできません。

SAMPLE / HOLD

サンプル・アンド・ホールドという装置はどんなシンセサイザーにも用意されている物ではありません。例え付いていたとしてもオデッセイのように立派な物が付いているコンパクトなシンセサイザーはさほど多くありません。せいぜいON/OFFのスイッチが付いてくるくらいのものです。

S/Hというものは、何をする物なのかここでいきなり技術的なことを話し始めても実際に使ったことのない方にとっては「?」ということになりかねない、ややこしい装置ではあります。実際にその動作が理解できたとしても、それをどう使えばいいのか迷ってしまうような装置でもあります。

しかしだからといってパスするわけないはいきませんので、なんとか説明をしてみます。まず代表的な使い道をまずは説明してみましょう。よくある使われ方はランダムに音程が変わる、宇宙船のコンピューターみたいなサウンドです。

これはS/HをVCOに突っ込んで作ります。理屈はすぐに理解できなくても全然構いませんが、これはS/Hの使い道のごく一例でしかありません。とにかくS/HはLFOやEGのようにVCOやVCFやVCAに何らかの変調をもたらすモジュレーターの一種であることは憶えておいてください。

ここからはS/Hのことをもっと知りたい人だけが読んでください。

S/Hはその名の通り「サンプル(=検出)してホールド(=保持する)」ということをやる装置です。

まずはインプットが2つとアウトプットが1つ、S/Hにはあります。S/Hは片側のインプットから入ってきた音のレベルをもう片側のインプットから入ってくる信号のタイミングに従って「検出」し、そのレベルを「保持」しながら次の検出を待ちます。こうしてできた異質な電気信号をアウトプットから出力します。「検出」というのは、例えばこう考えればどうでしょうか。

例えば皆さんの目の前に流しそうめんが流れています。そうめんは束になって流れている時もあれば全然流れていない時もあるわけです。そこで箸を突っ込んでそうめんをさっとすくい上げます。何本そうめんが箸に引っかかってくるかは毎回違うわけです。これが「検出」という行為です。めまぐるしく音のレベルが変化しているノイズをLFOのパルスのタイミングでさっとすくい上げると、検出のたびにランダムな電圧の値が取り出せます。検出と検出の間はずーっと「保持」されているわけですから、ランダムなパルス波がS/Hからは出力されるわけです。では各部の働きについて説明します。

S/H MIXER

S/HミキサーはこれからS/Hに検出/保持される運命にある信号を2つミックスしている小さなミキサーです。S/HではS/Hミキサーから出力された信号をLFOをトリガーにして加工します。S/Hミキサーには耳に聞こえるオーディオ信号もLFOのような低周波のコントロール信号もミックスできるようになっています。

VCO-1

VCO1の2つの波形を選んでそのレベルを調整します。

NOISE GEN / VCO2

ノイズジェネレーターかVCO2のパルス波を選んでS/Hミキサーに送ります。

LFO TRIG / KYBD TRIG

S/H MIXERから送られてきたオーディオ信号を検出する際にトリガー(引き金)となる信号を切り替えます。LFOから出る信号か鍵盤を押した際に出るトリガーをソースとして選べます。

OUTPUT LAG

検出と次の検出で得られる電圧の段差をなめらかにします。やってみないとわからないですね、これは。気が向いたらためしに動かしてみるようなものです。